こちらのシンポジウム「いのちと生活を支える在宅医療と介護」の資料をご覧いただきたい。

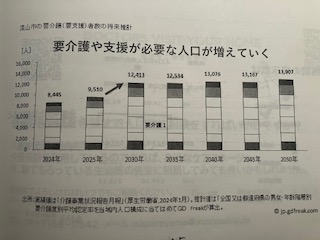

2025年9510人となっている要介護・要支援者数は、2035年には12534人、2050年には13907人まで増加することが予想されている。約4000人分の対応機関を整備する必要がある。

ただし、数だけあればいいというものではない。

私自身、父の介護を通して、「施設、そのサービスの質によって、寿命が変わる」ということを実感した。私の父は最終的に施設でお世話になった。最初に入った施設では、すぐにコロナに感染。病院に緊急搬送された。コロナ感染期で簡単に会えなかったこともあるが、家族としては不信感が募る対応だった。

一方、病院退院後、メディカル・ソーシャルワーカーの紹介で選んだ施設では、本当に大切にしていただき、父がその後予想される以上に命を長らえることができたのは、このような信頼できる、素晴らしい施設のスタッフや施設があったからだと思う。

最近、流山市内でも介護施設が増えているように思う。要支援・要介護者の人数が増える中、現在も、また今後も、流山市内での介護施設を整備していくことが必要だろう。また在宅医療・在宅介護の支援も必要だろう。大切なのは、研修を含めて、そこで働くスタッフを支援することによって、介護や医療の「質」が確保できる環境を整えることだと思う。

流山市のホームーページ:

・いろいろな施設がある。空きがないと入所できない。

・高齢者なんでも相談室(地域包括支援センター)に相談する。

・周りの方で、利用したことがある人たちからの評価を聞く。

・ネットなどの情報を確認する。

・実際に、可能ならば本人も一緒に見学してみる。

などしながら、利用を決めていくことになる。

利用後も、利用者(本人)の様子、周りの様子、施設内の様子をしっかりと見ていくことが必要だ。

コメント