これまで2回にわたって、吉野信次さんによる「満蒙開拓団の悲劇を分けたもの〜長野県の二人の村長の事例から〜」に参加して考えさせられたことについて、書いてきた。今回は、その最終回。

長野県木下条村(現阿南町)の佐々木忠綱村長。

長野県河野村(現豊丘村)の胡桃沢盛村長。

佐々木村長は、満州への分村移民を結局、実施しなかった。

胡桃沢村長は、分村移民を実施。河野村から94人の移民を送りだし、うち73人が集団自決。村長は、1946年自死している。

長野県の二人の村長は、共に伊那自由大学で学んだ。その二人の村長が対極とも言える判断をした。それを分つものは何だったのか?ぜひ、皆さんも考えてみていただきたい。

問題の本質をつかまえ、それに応じた判断と行動ができているか

日本は、戦前から農民たち含めて、ブラジルやハワイなどへの移民が進められていた。そのため、戦中における移民も、珍しいことではなかったと思われる。しかし、そうとはいえ、移民は簡単なことではない。移住先は、戦場でもある。移民する人たちの人生、安全、生命を劇的に変えることになる。

村民のための判断ができているか、自分の栄誉のための判断か

佐々木村長は、それゆえ、自ら満洲へと視察に行っている。そして、その眼で見たことを「思い違い」だとか「たまたま」だったなどと思わず、見てきたことを元に、村民の安全、移民政策の位置付けを慎重に判断しいる。村民の人生と生命がかかった判断を村民の立場に立って、村長として判断している。

胡桃沢村長については、次のような日記が残っている。「安易のみを願っては今の時局を乗り切れない。俺も男だ。他のどこの村にも劣らない。否、優れた指導者として飛躍しよう。」そこに書かれているのは、「自分のための」判断だということだ。分村移民にとって、胡桃沢村長が「男だ」とか「男になる」ことなど、全く関係ない。自分の栄誉といったエゴが、この重要であるはずの判断に影響している。このような思考は、胡桃沢村長だけとは思えない。他の多くの村長たちも、そういった思考があったと想像できるが、それが村民を守れたか、守れなかったかの分岐点になったのではないだろうか。

賢いリーダーを選べているか

佐々木村長の判断は、国の決定に楯突くことでもある。国からの助成金にも影響した。それが当時どれほど危険で困難なことかは、ご理解いただけると思う。それを実施するために、佐々木村長は、5人組と言われる、共に議論し苦労してきた仲間と共に、分村移民を決定しないため、「丁寧に」「慎重に」ことを進めている。現地視察委員を1943年7月〜10月まで送っている。これもまた、何もしないわけではなく、しかし事実を確認しつつ、時間を稼いでいる。木下条村の村民たちは、このように慎重に、丁寧に、決定を回避し、村民を守るために闘える賢さをもつリーダーを選べているということだ。

日本は、自分たちが「御せる」人物をリーダーに選ぼうとする傾向が顕著な、先進国の中でも稀有な国だと思う。しかし、そんな選び方をしているから、この国は、いつまで経っても、国の再生への道筋を決めることができず、その方向性を見失ったままなのではないか。

内閣総理大臣だけでなく、知事、市長、区長、国会議員、県会議員、市会議員、区会議員など、市民を代表する立場の人たちについて、「御しやすい」人を選ぶのではなく、教養ある広い視野をもち(もとうとし)、今現在の問題の本質を的確に掴み、公正な精神をもち、市民の苦しみや悲しみや喜びを理解し、現在だけでなく未来への責任も果たせる、自分のためではなく市民のために判断できる人を市民こそが見抜いて判断することなのではないか。

まさに、今、参議院議員選挙が行われている。判断することは簡単ではないが、それでも自分にとってのベストな判断に努めたいと思う。それが、自分たちの今と未来の生活を形づくることにつながるのだから。

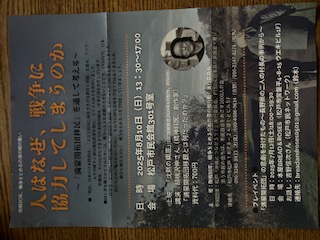

8月10日(日)13:30〜17:00 松戸市民会館301号室にて

胡桃沢盛村長のお孫さんである胡桃沢伸さんの講演を含めた

イベント「人はなぜ、戦争に協力してしまうのか」が開かれる。

ご興味のある方は、ぜひ。

コメント